相続での遺産分割の方法とは?兄弟、親族間トラブルについて弁護士が解説

親族が亡くなられた後、その人が残したお金や家などの遺産を相続人で分けることを遺産分割といいますが、相続がきっかけで兄弟などの親族と紛争になるケースはよくあります。遺産をどう分けるか、誰がどれだけ受け取れるのか、相続の基本的なルールと、よくあるトラブルやその対処法について説明します。

Contents

○遺産をどのように分けるべき?

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残している場合、遺言書に記載された内容に従って、遺産を分割することになります。

遺言書がない場合は、相続人全員の合意に基づいて遺産を分ける「遺産分割協議」(話し合い)を行うことになります。遺産の分け方は、相続人全員が合意しさえすれば自由に決めることができますが、何らかの分け方の指針が必要であるという場合、民法上、相続順位と法定相続人及び各相続人の取り分としての法定相続分が定められています。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続に進むことになります。

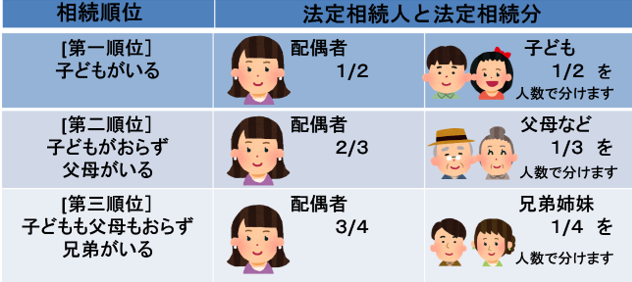

○相続順位ごとの相続分(法定相続分)

相続人は法律に定められた「相続順位」に従って決まります。順位と主な割合は以下の通りです。配偶者は常に相続人になります。

第一順位 子供(またはその代襲相続人※)

第二順位 父母(または祖父母などの直系尊属)

第三順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人※)

※相続人となるはずであった子、または兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その者に変わって相続人となる者を代襲相続人と言います。子の代襲相続人は、孫、孫が被相続人より先に死亡している場合はひ孫、というように無制限におりていきます。一方、兄弟姉妹の代襲相続の場合、甥・姪までとなり、それより下には下りていきません。

また、配偶者がいない(又は既に死亡)場合の相続割合は、相続人の順位に従って決まります。第1順位の子どもから順に相続人を確定し、その相続人のみで遺産を均等に分割します。

○よくある兄弟間のトラブルについて

遺言書の内容が不平等

例)父が亡くなり、法定相続人は兄と私ですが、父が生前「兄に全ての遺産を相続させる」と言う内容の遺言を残していたとのことで、兄が全て相続すると主張してきました。この遺言の通り、兄が全財産を譲り受け、私が全くもらえないのは納得いきません。兄に対して何か主張できないでしょうか?

→兄に対し、遺留分侵害額請求ができます。遺留分とは、一定の相続人に対し、遺言でも奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。遺留分を侵害されたとして、その分に相当する金銭の支払いを求めることができます。遺留分を有する者は、配偶者、子(第一順位、代襲相続人を含む)、直系尊属(第二順位、被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹(第三順位)は遺留分を有しないことに注意が必要です。

親から援助(生前贈与)があった兄弟姉妹がいる

例)母が亡くなり、相続人は姉と私と弟の3人です。姉と弟は母の生前に住宅購入資金としてそれぞれ500万を援助してもらっていました。私だけ援助を受けていないため、その分も遺産に含めて計算して欲しいです。主張できるでしょうか。

→「特別受益」を主張できる可能性があります。特別受益とは、被相続人の生前、ある相続人が、婚姻や養子縁組、その他生計の資本として財産の贈与を受けていた場合、贈与を受けた分を遺産に戻した上で、遺産を分割する制度です。

他の相続人の特別受益を指摘する場合には、できる限り故人の預貯金の取引明細等を調査するなど、客観的な証拠を揃えておくことが重要です。

親の介護に対する貢献度に差がある

例)母が亡くなりましたが、兄はずいぶん前に他県に家を建てて実家とは疎遠になっていました。私が母と同居をしながら、介護離職までして、10年間にわたり在宅介護を行い、母を看取りました。母の相続人は私と兄の2人ですが、兄は法定相続分通り半分ずつ分けると主張してきました。私が全て母の世話をしてきており、介護の貢献度が高いのに多くもらえないのでしょうか。

→「寄与分」を主張できる可能性があります。寄与分とは、亡くなった人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、他の相続人より多く相続できるという制度です。

ただし、自動的に認められるわけではなく、特に裁判になった場合、寄与があったかどうかの判断をするため様々な要件が必要とされるため、寄与の主張を考える場合、早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

遺産に家や土地が含まれる

例)父が亡くなり、相続人は私と弟の2人です。遺産は実家の土地建物と預金が約200万円です。実家は不動産屋さんに査定してもらうと2000万円ということでした。実家には弟が住んでいますが、弟はそのまま住み続けたいと言っているため、私は遺産合計2200万円の半分(法定相続分)にあたる1100万円を受け取ることをあきらめるしかないのでしょうか。

→遺産に占める不動産の割合が大きい場合は、預貯金の割合が大きい場合などと比べ、相続分に応じた公平な分割がしづらいため注意が必要です。

現物分割(実家は次男、預金は長男のように現物ごとに分ける方法)が難しい場合は以下のような方法があります。

・換価分割(不動産を売却し、売却代金を分割する方法)

・代償分割(特定の相続人が現物(家や土地)を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法)

・共有分割(複数人で共有名義にする)

不動産は、思い出や感情も絡むため、争いが生じやすい財産です。評価額や将来の維持費、使用状況なども含めて冷静に判断する必要があります。

○遺産分割の方法についてお悩みの方は、弁護士までご相談ください

一般的に、相続問題は、単に遺産の分け方の問題にとどまるものではなく、親族間の感情やそれまでの関係性が絡むため、紛争が複雑化しやすい問題とされています。大切な家族が亡くなり精神的に不安定な状態で、相手方に対する不満や不公平感が積み重なると、当事者だけで解決しようとすることは簡単ではありません。

相続問題を複雑化させないためには、早い段階で、専門的知識に基づく適切なアドバイスを受けることが極めて重要です。当事務所は、相続問題を専門的に扱っております。相続問題でお悩みの方は、是非ご相談ください。